PROTECTION DES TÉMOINS EN FRANCE

GUIDE POUR LES TÉMOINS DE CRIMES COMMIS EN SYRIE

English

العربية

OBJET DU GUIDE

1 - ÉLIGIBILITÉ : Les personnes éligibles au statut de témoin

- Qu’est ce qu’un “témoin” et à quelles conditions peut-il apporter son témoignage?

- Un témoin est-il forcément innocent?

- Quelle est la différence entre une partie civile, un témoin, un témoin assisté et un mis en examen/accusé?

- Quelles informations un témoin peut-il apporter dans une procédure judiciaire?

- Un témoin doit-il dire la vérité?

- La participation du témoin à une enquête ou un procès est-elle toujours volontaire?

- Le témoin doit-il forcément habiter en France?

- Le témoin peut-il parler dans sa langue maternelle?

- A quelle(s) indemnité(s) un témoin peut-il avoir droit?

2 - BÉNÉFICES : Les dispositifs de protection des témoins

- Je ne veux pas être témoin : transmission de renseignements à la police

- Je veux être témoin : dissimulation du domicile

- Je veux être témoin : dissimulation de l’identité

- Je veux être témoin : autres mesures de protection et de réinsertion

- Je veux être témoin : procès à huis clos

- Punition des pressions et aggravation des peines pour les infractions sur un témoin

3 - LIMITES : Quelles sont les considérations à avoir en tête avant de devenir témoin?

- Un témoignage est-il vraiment utile?

- A quel moment le témoin doit-il demander une protection?

- Dans quels cas la protection est-elle refusée par le juge?

- Le témoin protégé peut-il être confronté à l’accusé?

- Le témoin peut-il parler à quelqu’un d’autre qu’à la justice?

- Est-ce qu’un témoin situé à l’étranger peut être protégé?

- La famille d’un témoin peut-elle également bénéficier d’une protection?

- Un témoignage devant la justice peut-il impacter ma demande d’asile?

4- RENSEIGNEZ-VOUS SUR VOS DROITS

OBJET DU GUIDE

Si vous avez été témoins de crimes graves commis en Syrie, vous détenez peut-être des informations précieuses pour les procédures judiciaires en France. Il se peut que des craintes liées à votre sécurité, votre vie privée ou votre statut d'immigré vous empêchent de contacter les autorités. Pourtant, certaines mesures de protection des témoins existent. Dans ce document, vous trouverez des informations générales pour bénéficier de mesures de protection des témoins en France en réponse aux interrogations les plus courantes. Votre témoignage pourrait mettre en lumière des preuves plus probantes et aider à la manifestation de la vérité sur des accusations criminelles portées contre des auteurs présumés.

Ce guide vous informe sur les éléments suivants:

1. Conditions pour devenir témoin dans une procédure judiciaire ;

2. Droits et devoirs d’un témoin ;

3. Mesures de protection des témoins ;

4. Conséquence de votre témoignage sur votre famille, votre procédure de demande d’asile, etc. ;

Par souci de lisibilité, ce guide est rédigé à la troisième personne du masculin. L’ensemble des dispositions s’appliquent toutefois de la même manière aux hommes et aux femmes.

---

Le Syria Justice and Accountability Centre (SJAC) est une organisation à but non lucratif dirigée par des syriens et bénéficiant d’un soutien multilatéral qui veut construire une Syrie se définissant par la justice, le respect des droits de l’Homme et l’état de droit. Le SJAC promeut la justice transitionnelle et des procédures judiciaires dans le pays en recueillant et en préservant des documents. L’objectif du recueil de ces documents par le SJAC est de créer des archives du conflit et d’appuyer la création de mécanismes judiciaires appropriés pour répondre aux besoins et intérêts des Syriens.

En l’état de la connaissance du SJAC, les informations fournies dans ce document sont exactes et complètes. Ce document vise à fournir des informations utiles sur le système judiciaire français. Il ne tient pas lieu d’avis juridique, et ne saurait être interprété comme tel. Il vous est vivement conseillé de faire appel à un conseil juridique agréé, expérimenté en droit français, avant d’apporter un témoignage en justice. Un témoignage sans fondement n’est pas sans conséquence, et peut vous exposer à des poursuites ou à des amendes. Le SJAC et les auteurs de ce document rejettent toute responsabilité concernant les témoignages en justice en France, les frais engagés, ainsi que les conséquences négatives subies par toute personne ayant eu connaissance ou ayant suivi les informations fournies dans ce document.

GLOSSAIRE

CNPR : Commission nationale de protection et de réinsertion

CP : Code pénal

CPP : Code de procédure pénale

OCLCH : Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine

OFPRA : Office français de protection des réfugiés et apatrides

PNAT : Parquet national anti-terroriste

SJAC : Syria Justice and Accountability Center

1 - ÉLIGIBILITÉ : Les personnes éligibles au statut de témoin

Ce guide est destiné à des fins d'information générale uniquement et ne constitue pas un avis juridique. Chaque cas est unique et les témoins sont encouragés à solliciter un conseil juridique personnalisé pour s'assurer que leurs droits sont pleinement protégés et que leurs intérêts sont pris en compte.

Qu’est ce qu’un “témoin” et à quelles conditions peut-il apporter son témoignage ?

Les témoins sont des « personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d’apporter des éléments de preuve intéressant la procédure » (art.706-57 du CPP). Ils peuvent être des personnes majeures ou mineures.

Les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits poursuivis ne peuvent être entendues comme témoins (art. 105 du CPP).

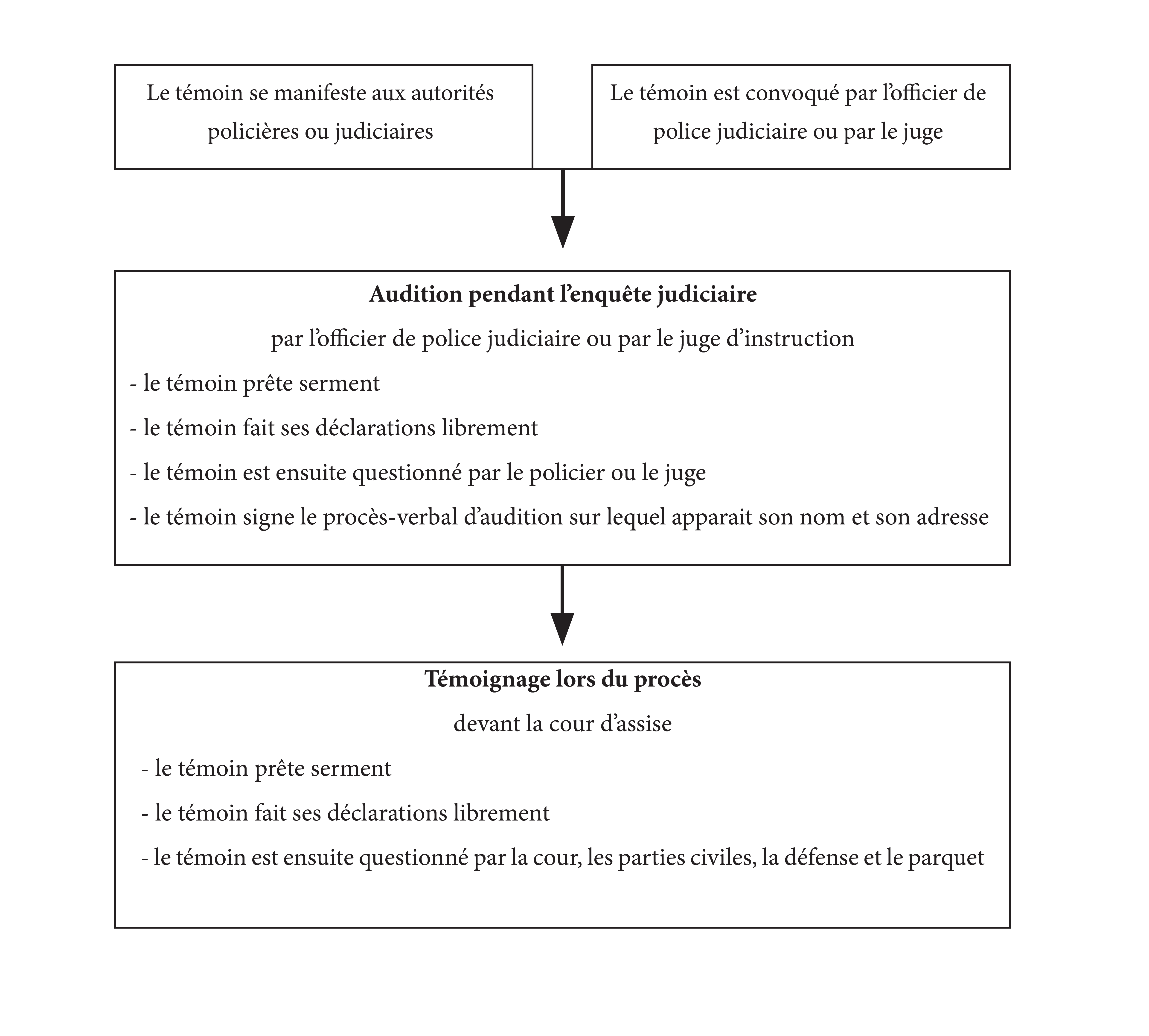

La procédure classique de témoignage en justice se déroule comme suit:

En matière de crimes contre l’humanité, crimes de guerre, génocide, disparitions forcées et torture commis en Syrie, le service d’enquête compétent est l’Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine (OCLCH). Au niveau judiciaire, c’est le pôle crimes contre l’humanité du Parquet national anti-terroriste (PNAT) qui est compétent. Dans ces procédures, les témoins sont donc en contact avec ces deux institutions, situées à Paris.

Un témoin est-il forcément innocent ?

La recherche de la responsabilité pénale du témoin ne constitue pas l’objectif premier de l’enquête. Certaines situations peuvent néanmoins amener l’autorité judiciaire à examiner la responsabilité du témoin. Ainsi :

- Si le témoin est soupçonné d’avoir participé à l’infraction mais qu’il n’existe pas d’indice grave et concordants, il peut être entendu sous le statut de “témoin assisté” (cf infra);

- Dans certains cas prévus par la loi, une personne ayant commis un crime ou un délit peut voir la durée de sa peine privative de liberté réduite si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis l’identification des autres auteurs ou complices. (art. 132-78 du code pénal) ;

- Le témoin peut avoir commis d’autres faits reconnus comme des crimes ou des délits par la loi française.

Quelle est la différence entre un témoin, une partie civile et un mis en examen/accusé?

Un témoin n’est pas une partie à la procédure ou au procès, il n’a pas le statut de partie civile ni de personne mise en examen ou accusée.

Partie civile

La partie civile est quelqu’un qui a été victime d’une infraction et a porté plainte. En se constituant partie civile, elle a manifesté la volonté de demander au juge réparation des dommages directement causés par l’infraction.

Néanmoins, en France, le régime des réparations diffère selon la nationalité de la victime et le lieu des faits. Si la victime est étrangère et que les faits ont été commis hors du territoire français, aucune indemnité ne peut être obtenue par la victime (art. 706-3 3° du CPP).

Les victimes françaises peuvent se tourner vers un organisme public, le Service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (Sarvi), qui a pour mission de directement indemniser les victimes. Les victimes syriennes de crimes commis en Syrie ne bénéficient pas de ce service.

Une victime peut également se voir verser des réparations (appelées dommages-intérêts) directement par le responsable de son préjudice. La victime d'un dommage corporel, moral ou matériel peut ainsi demander en justice que le responsable de la faute soit condamné à indemniser son préjudice. Cette possibilité est ouverte aux victimes syriennes.

Mis en examen / accusé

- Au stade de l’enquête: le mis en examen est la personne au sujet de laquelle des indices graves et concordants permettent de penser qu’elle a commis ou participé à la commission de l’infraction. Si l’enquête réunit suffisamment de preuves, le mis en examen peut être renvoyé devant une juridiction de jugement et devient alors « prévenu » ou « accusé ».

- Au stade du procès : l’accusé est la personne soupçonnée d'avoir commis un crime et qui comparaît devant la cour d'assises.

Témoin assisté

Il existe en France un statut de “témoin assisté”, qui correspond au statut d’une personne mise en cause. Le témoin assisté est soupçonné d’avoir participé à une infraction mais ces indices ne sont pas “graves et concordants”, c’est pourquoi cette personne ne peut pas être mise en examen. (art. 113-1 à 113-8 du CPP).

Le statut de témoin assisté donne des droits devant le juge d'instruction : droit à un avocat, droit au silence, droit d’accès au dossier et droit d’être confronté aux individus qui le mettent en cause.

À l’inverse du témoin, le témoin assisté ne prête pas serment avant de déposer devant le juge. De même, à l'inverse d'un mis en examen, le témoin assisté ne peut pas être placé sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence ou en détention provisoire.

Le statut de témoin assisté peut varier au cours de la procédure d’instruction:

- Si les indices à son encontre deviennent "graves ou concordants", le témoin assisté peut être mis en examen par le juge d’instruction.

- Le témoin assisté peut, de lui-même, demander au juge d'instruction d’être mis en examen. La personne bénéficie alors de l'ensemble des droits accordés à la défense.

Les informations présentées dans ce guide concernent le simple statut de témoin et pas celui de témoin assisté.

Quelle information un témoin peut-il apporter ?

Toute personne ayant des informations sur l'affaire jugée (sur ce qui s’est passé, quand, où et comment) peut être témoin. Ces informations constituent des preuves importantes pour juger le crime commis.

Les témoignages les plus précieux de la perspective de la justice sont ceux des personnes qui ont directement assisté au crime, qui étaient présents au moment des faits.

Toutefois, les témoignages indirects recueillis auprès des personnes disposant d’informations sur le crime sont aussi utiles à la manifestation de la vérité. Ces témoins peuvent apporter des éléments sur les faits reprochés au prévenu, sa personnalité ou sa moralité.

Le témoignage peut être apporté à l’oral ou à l’écrit par un courrier remis au service chargé de l’enquête, dans le cas présent l’Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine.

Un témoin doit-il dire la vérité ?

Avant son audition devant un juge ou devant un officier de police judiciaire, le témoin prête serment, c'est-à-dire qu’il s’engage à dire toute la vérité, rien que la vérité (art. 103 et 109 du CPP). Les enfants au-dessous de l'âge de 16 ans sont entendus sans prestation de serment.

Il est normal que des incertitudes ou des trous de mémoire se forment avec le temps. Il n'y a pas lieu de s'en inquiéter. Si le témoin n’est pas sûr de se souvenir correctement de quelque chose, il est important de l’exprimer clairement lors du témoignage.

Cependant, si le témoin ne dit pas la vérité alors qu’il a prêté serment, il livre un faux témoignage qui est répréhensible par la loi française. Le faux témoignage est donc un témoignage mensonger qui est fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire (art. 434-13 CP).

Toutefois, le témoin n’est pas condamné s'il a rétracté spontanément son faux témoignage avant la décision judiciaire.

La participation du témoin à une enquête ou un procès est-elle toujours volontaire?

Le témoin peut décider de comparaître volontairement pendant l’enquête, mais il peut également être cité à comparaître, c’est-à-dire qu’on lui ordonne de venir témoigner.

Pendant l’enquête, la citation à comparaître est émise par la police ou la gendarmerie, ou par le juge d’instruction. Au procès, la citation à comparaître peut être émise par la partie civile, par le ministère public ou bien par la défense.

Quand il est convoqué, le témoin s’expose à des poursuites judiciaires s’il ne comparaît pas, refuse de témoigner ou donne un faux témoignage (art. 434-15-1 et 434-13 du CP). Par ailleurs, il pourra être contraint par la force publique à venir témoigner (art. 101 du CPP).

Toutefois, le juge est généralement compréhensif et ne poursuit pas les témoins qui se désistent lorsqu’ils ont peur d'apparaître en public.

La citation à comparaître en tant que témoin à un procès doit être faite en respectant un certain délai avant l'audience. Quand le procès à lieu à Paris, la citation doit être faite :

- au moins 10 jours avant l'audience si le témoin réside en France métropolitaine;

- au moins 10 jours et 1 mois avant l’audience si le témoin réside en Outre-Mer.

Le témoin doit-il forcément habiter en France ?

Non. Si le témoin se situe hors du territoire français, le juge d’instruction peut demander aux autorités du pays concerné d’effectuer l’audition à sa place, ou bien demander à se déplacer pour rencontrer lui-même le témoin (art. 112 du CPP). Il est également possible d’organiser une audition par visioconférence.

Il est possible qu’un témoin situé à l’étranger soit cité à comparaître dans un procès en France. Dans ce cas, il devra recevoir sa convocation :

- au moins 10 jours et 1 mois avant l’audience si le témoin réside au sein de l’Union européenne ;

- au moins 10 jours et 2 mois avant l’audience si le témoin réside à l’étranger en dehors de l’Union européenne.

A l’inverse, un magistrat d’un pays étranger peut demander à entendre un témoin qui habite en France, ou bien demander à ce qu’il se déplace dans une audience dans le pays concerné.

Pour finir, les services français sont en lien constant avec leurs homologues européens. Si les informations que vous détenez sont susceptibles d’intéresser les autorités d’un autre pays dans le cadre d’une enquête en cours, vous pouvez contacter le PNAT ou l’OCLCH (cf contacts utiles infra) qui transmettront vos informations à l’autorité étrangère concernée.

Le témoin peut-il s’exprimer dans sa langue maternelle?

Le témoin peut choisir de s’exprimer dans la langue qu’il souhaite, que ce soit pendant l’enquête ou bien pendant le procès. Le juge fait alors appel à un interprète, généralement assermenté par la cour d’appel de la juridiction du ressort. Si l’interprète n’est pas assermenté, il prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

A quelle(s) indemnité(s) un témoin peut-il avoir droit ?

Un témoin a seulement droit à des indemnités liées à son déplacement au tribunal:

- indemnités pour la perte des revenus occasionnée par sa convocation à une audition au tribunal ;

- remboursement des frais de transport.

La demande d'indemnisation est déposée auprès du greffier à l'audience et doit être accompagnée d’une attestation délivrée par l'employeur ou bulletin de salaire pour justifier de la perte de salaire ou de traitement et des titres de transport utilisés (train, avion, bus par exemple) pour justifier des frais de déplacement.

Si le témoin ne peut pas avancer ses frais de déplacements pour venir témoigner, il peut demander au tribunal une avance sur l'indemnité. Cette avance peut être demandée au service financier du tribunal judiciaire.

Attention: contrairement aux déplacements au tribunal, les déplacements pour une audition dans le service de police ou de gendarmerie ne donnent pas lieu à une indemnité. Toutefois, le service d’enquête peut établir une convocation que le témoin pourra présenter à son employeur pour justifier son absence.

2 - BÉNÉFICES : Les dispositifs de protection des témoins

L’assistance d’un avocat peut être bénéfique pour comprendre et demander la mise en œuvre de mesures de protection avant de coopérer avec la justice. Cependant, en France, le témoin ne peut pas être entendu en présence d’un avocat.

Je ne veux pas être témoin : transmission de renseignements à la police

Si une personne ne souhaite donner aucune information personnelle aux autorités de gendarmerie, de police ou de justice, elle peut choisir de faire une déclaration spontanée de renseignements auprès des enquêteurs pour les aider dans une enquête en cours ou les alerter sur des faits dont ils n’ont pas encore connaissance.

PROCÉDURE : la personne se présente directement devant un service de police pour faire ses déclarations, mais n’est pas auditionnée comme témoin.

Si la personne dispose d’objets pouvant contenir ou constituer des preuves (disque dur, clé USB, etc.) mais ne souhaite pas devenir témoin, elle peut transmettre ces objets au SJAC qui lui-même les transmettra aux enquêteurs.

Si vous décidez tout de même de devenir témoin dans une procédure judiciaire, plusieurs mesures existent pour votre protection, comme détaillé ci-dessous.

Je veux être témoin : dissimulation du domicile

Si le témoin ne veut pas que son adresse personnelle apparaisse dans le dossier (art. 706-57 CPP) :

- Il est possible pour le témoin de déclarer comme domicile l’adresse du service de police ou de gendarmerie chargé de l’enquête.

- Si la personne a été convoquée comme témoin en raison de sa profession, l'adresse déclarée peut être son adresse professionnelle.

Après un déménagement, le témoin dont l’adresse a été dissimulée dispose d’une année pour faire connaître sa nouvelle adresse au service de police ou de gendarmerie chargé de l’affaire (art. R53-24 du CPP)

La révélation de l’adresse du témoin est punie de 5 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende (art. 706-59 du CPP).

PROCÉDURE : La dissimulation du domicile du témoin s’obtient sur demande du témoin et autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction.

Je veux être témoin : dissimulation de l’identité

a/ Le témoin anonyme (art. 706-58 du CPP)

Un témoin peut être entendu de manière anonyme lors de l’enquête et lors du procès. Ainsi, le procès-verbal d’audition ne fait pas apparaître la signature du témoin. Son identité et adresse sont inscrites sur un autre procès-verbal signé par l’intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure.

Si une confrontation est organisée entre le témoin anonyme et la personne mise en examen ou accusée au procès, le témoin peut être entendu dans une audition à distance par un moyen rendant la voix du témoin non identifiable (art. 706-61 du CPP). De cette manière, les autres parties à la procédure, et notamment le mis en examen/l’accusé, n’ont pas connaissance de l’identité du témoin.

Le témoignage anonyme est autorisé dans les conditions suivantes:

- L’audition est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique du témoin, des membres de sa famille ou de ses proches,

- Le témoin bénéficie déjà de la dissimulation de son adresse personnelle (art. 706-57 du CPP),

- La personne est « repentie » et à ce titre, elle fait l'objet en tant que de besoin d'une protection destinée à assurer sa sécurité (art. 706-63-1 du CPP),

- Les crimes et délits sont punis d’au moins trois ans d’emprisonnement.

Si l’anonymat est accordé:

- Dans le dossier partagé avec l’ensemble des parties à la procédure, le procès verbal d’audition du témoin ne fait apparaître ni son identité, ni son adresse, ni sa signature ;

- Un numéro est attribué au témoin (art. R53-29 CPP). Seul ce numéro apparaît sur le procès-verbal d’audition du témoin joint à la procédure partagée avec les parties ;

- L’identité, l’adresse et la signature du témoin reliés à ce numéro apparaissent seulement dans un dossier distinct et un registre conservés par le procureur de la République. Ce dossier distinct et ce registre ne peuvent être communiqués qu'au juge des libertés et de la détention ou au juge d'instruction (art. R53-28 CPP), et pas aux parties à la procédure.

La dissimulation de l'identité du témoin peut être contestée par la personne mise en examen dans un délai de 10 jours après la tenue de l’audition anonyme, si cet anonymat empêche l’exercice des droits de la défense. Cette contestation est étudiée par la cour d’appel qui peut ordonner le maintien de l’anonymat, la révélation de l’identité du témoin, ou bien l’annulation du témoignage (art. 706-60 du CPP).

PROCÉDURE (art. R53-27 à R53-32 du CPP).

- Le procureur de la République ou le juge d’instruction saisit le juge des libertés et de la détention.

- Le procureur et le juge d’instruction peuvent joindre à leur requête un procès-verbal d'audition de la personne dans laquelle celle-ci fait part de son accord pour témoigner de manière anonyme, en expliquant les risques qui pèsent sur elle, sa famille ou ses proches si elle témoignait sans anonymat. Un rapport des enquêteurs justifiant le recours à l’audition anonyme peut être joint à la demande du juge d’instruction ou du procureur

- La décision finale est prise par le juge des libertés et de la détention (art. 706-58 CPP).

b/ Le témoin non public ou confidentiel (art. 706-62-1 du CPP)

Cette mesure prévoit que l’identité du témoin apparaisse dans la procédure et soit connue des parties, mais ne soit pas mentionnée au cours des audiences publiques et ne figure pas dans les ordonnances, jugements ou arrêts susceptibles d’être rendus publics. Le témoin est alors mentionné par un numéro.

Le recours à ce dispositif est possible dans les conditions suivantes :

- La révélation publique de l’identité du témoin est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique du témoin ou de ses proches,

- Les crimes et délits sont punis d’au moins trois ans d’emprisonnement.

Le fait de révéler l'identité d'un témoin confidentiel ou de diffuser des informations permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

PROCÉDURE

- La demande est exprimée par le procureur de la République ou les parties au procès, ou bien elle est ordonnée d’office par le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ;

- Le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement statuent sur la demande exprimée et adressent sans délai copie de la décision au procureur de la République ou aux parties ;

Contrairement au témoignage anonyme, la décision ordonnant la confidentialité de l'identité du témoin n'est pas susceptible de recours.

c/ L’identité d’emprunt

Certains témoins peuvent bénéficier d’une identité d’emprunt, si leur apparition à l’audience est susceptible de les mettre gravement en danger, eux ou leur proches.

L’identité d’emprunt ne pourra être utilisée qu’au cours des audiences et non au moment des auditions réalisées pendant l’instruction (art. 706-62-2 alinéa 2 du CPP).

Cette identité d’emprunt est ouverte:

- au témoin que l’on appelle “repentis” ou bien “témoin de l’intérieur”: c’est à dire qu’il était impliqué dans un crime mais il a collaboré avec la justice et a ainsi permis d’éviter la réalisation de l’infraction, de la faire cesser, d’éviter que l’infraction produise un dommage ou d’identifier les auteurs ou complices (art. 132-78 code pénal et 706-63-1 du CPP);

- au témoin de crimes contre l’humanité, de crime de guerre, crimes organisés ou terrorisme lorsque son audition est susceptible de le mettre gravement en danger, lui ou ses proches (art. 706-62-2 du CPP)

Les membres de la famille et les proches de la personne peuvent également être autorisés à avoir une identité d’emprunt.

Le fait de révéler qu'une personne fait usage d'une identité d'emprunt ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

PROCÉDURE

- Autorisation par le président du tribunal judiciaire, sur demande du président de la Commission nationale de protection et de réinsertion (CNPR).

- Le service interministériel d'assistance technique du ministère de l'Intérieur se charge de la création des identités d’emprunt. Il est le seul habilité à conserver l'ensemble des identités d'emprunt attribuées et à faire le rapprochement entre les identités d'emprunt et les identités réelles.

Depuis le 1er mars 2022, la CNPR n’a plus le droit de décider seule du retrait d’une identité d’emprunt accordée à un repenti.

Je veux être témoin : obtention d’autres mesures de protection et de réinsertion (art. 706-62-2 et 706-63-1 du CPP)

Les témoins “repentis” ou bien les témoins de crimes contre l’humanité, crimes de guerre, crimes organisés et terrorisme peuvent, en plus de l’identité d’emprunt (cf supra), bénéficier d’autres mesures de protection et de réinsertion.

Le recours aux mesures de protection et de réinsertion est possible si l'audition d’une personne est susceptible de la mettre gravement en danger, elle ou ses proches.

Ces mesures peuvent être diverses: protection physique, re-domiciliation des témoins et de leur famille, suivi psychologique, scolarisation des enfants, formation professionnelle, etc.

Les membres de la famille et les proches de la personne peuvent également bénéficier de ces mesures de protection.

PROCÉDURE

- Réquisition du procureur de la République ;

- Ces mesures sont définies par la CNPR qui fixe les obligations que doit respecter la personne et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu'elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. (art. 706-63-1 du CPP).

Je veux être témoin : procès à huis clos

Le huis clos signifie que l’audience judiciaire a lieu sans présence du public. Le huis clos peut être complet, c’est à dire qu’il durera toute la durée du procès, ou partiel, pendant certaines audiences du procès (art. 306 et 306-1 du CPP).

Le huit clos peut être décidé dans les cas suivants:

- le huis clos peut être décidé par le président de la cour d'assises à la demande d'une partie, si la publicité est dangereuse pour l'ordre et les mœurs ;

- le huis clos est de droit si la partie civile le demande dans le cas des procédures relatives à la torture accompagnée d'agressions sexuelles et de celles relatives à la traite d'êtres humains ;

- dans le cas de procédures relatives à des crimes contre l'humanité, des crimes de disparition forcée, des crimes de torture ou d'actes de barbarie et des crimes de guerre (art. 306-1 CPP), la cour d'assises, sans l'assistance du jury, peut décider le huis clos le temps de l'audition d'un témoin si sa déposition publique met gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celle de ses proches.

PROCÉDURE: La victime qui s’est constituée partie civile fait la demande, ou bien la cour d’assise le décide.

Punition des pressions et aggravation des peines pour les infractions sur un témoin

Le fait de pousser un témoin à faire des déclarations, l’inciter à faire des déclarations mensongères, à s’abstenir de faire une déposition ou à tenter d’influencer ses déclarations par des publications de commentaires est puni par la loi française (art. 434-15 et 434-16 du CP).

La loi protège également l’interprète qui traduit les propos du témoin des influences extérieures puisque toute tentative de le subordonner est également punie (art. 434-19 du CP).

Certaines infractions comme les violences, les tortures ou le meurtre sont punies plus lourdement lorsqu’elles sont commises contre un témoin pour l’empêcher de dénoncer des faits, de déposer en justice, ou en raison de sa dénonciation ou de sa déposition devant une juridiction nationale ou internationale. (art. 221-4 5°, 222-3 5°, 222-9 5°, etc. du CP)

3 - LIMITES : Quelles sont les considérations à avoir en tête avant de devenir témoin ?

Un témoignage est-il vraiment utile ?

Les magistrats français ont encore difficilement accès au territoire Syrien pour faire leur enquête. Au côté des documents administratifs du régime, des vidéos et des photographies, les témoignages constituent donc des preuves particulièrement importantes dans les dossiers Syriens.

Il faut cependant attendre longtemps avant de voir le résultat d’un témoignage. Les enquêtes judiciaires prennent plusieurs années (environ entre 4 et 6 ans) et le témoin peut rester longtemps sans nouvelle de la procédure. Après la tenue du procès et une fois le jugement rendu, l’accusé, le parquet ou les parties civiles peuvent faire appel de la décision. Le jugement en appel intervient environ 2 à 3 ans après le jugement de première instance.

A quel moment le témoin doit-il demander une protection?

Il vaut mieux demander la protection le plus tôt possible, dès le stade de l’enquête et sans attendre le procès. Si la demande de protection n’est pas formulée durant la phase de l’enquête policière ou judiciaire, il peut être plus difficile d’obtenir la possibilité de faire un témoignage anonyme lors du procès.

Dans quels cas la protection est-elle refusée par le juge?

L’obtention d’une mesure de protection doit être proportionnée et adaptée à chaque cas individuel.

Il n'est pas possible de dissimuler l'identité d'une personne auditionnée si cette dissimulation rend impossible l'exercice des droits de la défense (art. 706-60 du CPP). Une personne mise en examen peut donc contester l’anonymat si la connaissance de l’identité du témoin est indispensable à l’exercice des droits de la défense. Le juge peut alors prendre trois décisions (art. 706-60 CPP):

- Maintenir l’anonymat du témoignage.

- Ordonner l'annulation de l'audition sans que l’identité ne soit révélée.

- Ordonner que l'identité du témoin soit révélée, seulement si celui-ci accepte la levée de son anonymat. S’il refuse, l’audition est annulée.

Cette possibilité ouverte à la défense concerne seulement le témoignage anonyme (art. 706-58 du CPP). Elle ne vaut pas pour les témoins confidentiels (art. 706-62-1 du CPP) ni pour ceux qui ont reçu une identité d'emprunt (art. 706-62-2 du CPP), pour lesquels la dissimulation de l’identité ne peut pas faire l’objet d’une remise en cause.

Le témoignage apporté par une personne bénéficiant d’une mesure de protection a moins de force qu’un témoignage à découvert. En effet, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des auditions d’un témoin anonyme ni sur le seul fondement de confrontations effectuées à distance avec un témoin dont la voix a été camouflée (Art.706-62 du CPP).

Le témoin protégé peut-il être confronté à l’accusé ?

Oui. La personne mise en examen peut demander à être confrontée au témoin dont l’identité est dissimulée (art. 706-61 du CPP). Alors, l'audition du témoin ou de son avocat s’effectue sans que celui-ci soit visible, et sa voix est masquée.

Le témoin peut-il parler à quelqu’un d’autre qu’à la justice ?

Quand une personne s’est engagée à témoigner devant la justice, il est préférable qu’elle ne diffuse pas les informations qu’elle détient auprès d’autres organismes, institutions ou personnes.

En effet, certains pourraient reprendre ces propos et leur faire perdre de la valeur. Les policiers et les juges peuvent entendre différents témoins qui reprendraient ces propos mais avec des différences ou des erreurs, et il devient alors plus difficile d’identifier où est la vérité.

Est-ce qu’un témoin situé à l’étranger peut être protégé ?

Oui. Au sein de l’Union Européenne, des mesures de protection de témoin peuvent être sollicitées via la coopération judiciaire. Toutefois, il n'existe actuellement aucun système contraignant. Les autorités françaises ne peuvent donc pas s'assurer qu'un autre pays prenne des mesures de protection.

Les autorités judiciaires françaises ne sont pas en capacité d’assurer la protection d’un témoin qui se trouverait hors du territoire européen, comme en Turquie ou en Syrie.

La famille d’un témoin peut-elle également bénéficier d’une protection ?

Oui. Le recours au témoignage anonyme ou au témoignage confidentiel est possible quand l’audition est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique du témoin, des membres de sa famille ou de ses proches.

La juridiction de jugement peut ordonner le huis clos pour le temps de l’audition d’un témoin si la déposition publique du témoin est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celle de ses proches.

Dans certains cas, les membres de la famille et les proches d’un témoin peuvent bénéficier de mesures de protection et de réinsertion et à faire usage d'une identité d'emprunt.

Un témoignage devant la justice peut-il impacter ma demande d’asile ?

Non, dans la plupart des cas.

Votre témoignage peut impacter la demande d’asile déposée par un présumé bourreau, mais pas la vôtre directement.

En effet, l’autorité judiciaire est indépendante de l’autorité administrative qui délivre l’asile (l’OFPRA), et le fait de témoigner devant la justice n'impacte pas la décision sur la procédure de demande d’asile. Ainsi, le fait d’avoir des informations intéressantes pour la justice n’aura pas d’influence sur l’obtention ou non de l’asile.

Toutefois, si vous commettez une infraction en qualité de témoin, par exemple en donnant un faux témoignage, cela peut avoir des répercussions sur votre demande d’asile.

Bien qu’elle ne soit pas une juridiction, il peut être important de livrer des informations à l’OFPRA sur les crimes dont vous avez été témoins en Syrie et surtout sur les personnes que vous soupçonnez avoir commis ces crimes et qui se trouveraient en France ou en Europe. En effet, cette administration peut refuser l’asile à une personne s’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre, un crime contre l'humanité ou bien un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés (convention de Genève du 28 juillet 1951). L’OFPRA peut aussi retirer l’asile à quelqu’un dont elle découvrirait par la suite que des soupçons graves de commission de tels crimes existent à son encontre.

Ensuite, l’OFPRA informera le parquet des soupçons contre une personne ou bien des informations relatives à un crime commis en Syrie en vue de l’exercice de poursuites judiciaires. En effet, tout fonctionnaire de l’État français qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou délit susceptible d’avoir été commis est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République (art. 40 du CPP).

Toutefois, l’OFPRA ne signale pas tous les crimes commis en Syrie du fait de la compétence limitée des juridictions françaises, mais elle saisi systématiquement la justice dès lors que:

- Le crime ou délit a commencé à l’étranger et se poursuit en France;

- Le bourreau se trouve en France ou en Europe;

- La victime ou le bourreau est de nationalité française;

- Le crime implique des hauts dignitaires du régime syrien.

Dans ces cas, l’OFPRA lèvera la confidentialité de l’entretien et transmettra les informations données par le demandeur d’asile au procureur. Elle encouragera par ailleurs le demandeur d’asile à aller témoigner lui-même devant les instances judiciaires.

L’OFPRA peut également être amené à communiquer des informations, comme par exemple des compte-rendus d’entretien, sur réquisition des forces de police et de gendarmerie.

4 - RENSEIGNEZ-VOUS SUR VOS DROITS

Sites internet utiles

Veuillez noter que certains liens pourraient ne pas fonctionner en dehors de l'Europe

Audition des témoins au cours d'une enquête pénale:

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1489

Audition des témoins lors d’un procès pénal:

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34165

https://www.cours-appel.justice.fr/nancy/je-suis-cite-comme-temoin-devant-une-cour-dassises

https://www.vie-publique.fr/fiches/268693-quest-ce-quun-faux-temoignage

Le statut de témoin assisté:

https://www.vie-publique.fr/fiches/268694-quest-ce-quun-temoin-assiste

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1807

Victimes et réparations:

La compétence universelle des juridictions françaises:

https://syriaaccountability.org/universal-jurisdiction/#france

Contacts utiles

ONG

- Syria Justice and Accountability Center – [email protected]

- Centre syrien pour les médias et la liberté d’expression

[email protected] et https://scm.bz/en/contact-us/

- Impact litigation – [email protected]

Institutions policières et judiciaires françaises

- Le Syria Justice and Accountability Center est en lien avec l’Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine (OCLCH) chargé des enquêtes sur les crimes commis en Syrie. Nous pourrons vous mettre en lien avec ce service en fonction de votre témoignage.

- Les témoins peuvent contacter le Parquet national antiterroriste (PNAT) à l’adresse suivante: [email protected]